背景

前阶段学习、面试中,反复遇到 MySQL InnoDB 存储引擎索引部分的内容。据说只有给别人讲懂才是真的懂,这里本文将学习所得总结分享如下。

本文以讲解原理为主,以讲解索引部分为主。

前序知识

本文面向读者不是零基础,需要读者至少有以下知识基础:

- 基本的数据结构基础:掌握链表、二分法、B+ 树等

- 数据库基础,基本的数据库操作,基本的 SQL 语句

InnoDB 索引原理

InnoDB 存储策略

为了更好地理解本文内容,这里会对一些关键的基础知识进行补充介绍。如果对该部分内容比较熟悉,可以略过本部分。

InnoDB 页

页,是内存与磁盘交互的最小数据单位,有多种页类型。

每页的默认大小为 16KB ,这个大小在初始化时指定,指定后不能修改。

行格式 COMPACT

一条记录在数据库中存储的方式。

MySQL 5.7 以后默认采用的行格式(DYNAMIC)与 COMPACT 类似,但在溢出页(数据列太大,一页装不下时的处理办法)的处理上有所不同。

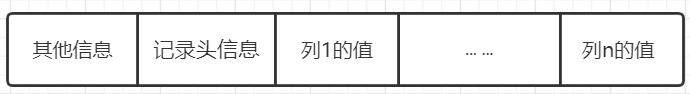

简化的 COMPACT 行格式示意图

简化的 COMPACT 行格式示意图

其中,记录头中包含下列关键信息(部分):

- n_owned: 一个数据页(索引页)可能包含很多条记录,为了加快在页内的查询速度,这些记录做了分组。而 n_owned 即表示当前分组内包含的记录条数。

- next_record: 每个数据页(索引页)中包含多条记录,页内的这些记录形成了一条单向链表,该字段表示当前记录指向下一条记录的指针。

此外,每条记录还包含自动生成的隐藏列,通常用于处理事务以及回滚。其中,row_id 列不一定生成。InnoDB 主键生成策略中,优先使用用户定义的主键作为主键,如果没有,则选取一个不允许为空的 UNIQUE 键作为主键,如果均不存在,则默认添加该隐藏列(row_id)作为主键。

InnoDB 数据页(索引页)结构

多条记录会存放到一个数据页(索引页)中保存到磁盘,读取数据时以数据页为单位。多个数据页之间通过指针连接形成双向链表,链表的每个节点在磁盘中的存储是离散的,但是相邻的数据页会尽量集中在一起。

简化的数据页(索引页)示意图

简化的数据页(索引页)示意图

图中的部分解释如下

- 头部信息:存放一些页面、文件的状态信息,同时存储前一页、后一页的指针。

- 记录数据:存放实际的记录,即满足行格式的真实数据。

- 页目录:为加快在一个数据页内查询数据建立的页目录。页目录中保存本页中被选为 “组长” 记录的指针。(个人理解类似跳表中的索引)

- 页尾信息:保存部分头部信息的冗余,用于防止数据在传输一半时丢失,起到校验作用。

B+ 树索引结构

为解释方便,我们假设这样一个表(tab_demo)

简介

在这里,我们忽略掉实现的细节,只看 B+ 树索引的基本结构。

聚簇索引:如图所示,非叶子节点存储的都是索引,因为只存储索引数据,所以通常一页能存储大量的索引数据。叶子节点存储实际数据,这样的 B+ 树也叫聚簇索引。

二级索引:叶子节点存储主键值的 B+ 树。比如我们创建了 ind_1 索引,这会为其创建一棵 B+ 树,这棵索引树采用的排序依据是 key1 字段,而叶子节点存储的实际数据为主键。这样在查找时,首先查找二级索引得到主键,再到聚簇索引中查询实际数据。这个二次查找的过程也叫回表。

联合索引:使用多个列作为索引时,创建的 B+ 树称为联合索引,采用创建索引的多个列作为排序依据。

索引的使用

通过以上内容,不难发现,索引能有效提高查询速度,如果没有索引,我们的查询只能通过全表扫描来进行。

但是,索引并不是越多越好,维护索引也需要很大的开销:

- 空间成本:每创建一棵 B+ 树(即索引),都需要创建很多页来保存索引信息,在数据量比较大的情况下,空间开销将会很大

- 时间成本:维护索引的消耗,如数据页的分裂、回收等操作,通常我们无法保证插入的数据对所有的索引来说都是有序的,这会导致 B+ 树的频繁调整;此外索引太多时,在执行查询前要分析各个索引的查询成本以选择最低成本的索引。

扫描区间

在索引列与常数产生关系时(比如:IN, !=, <, > 等)即可产生扫描区间,默认的扫描区间为 (-∞, +∞) ,表示全表扫描。

使用 LIKE 语句时,只有在匹配完整字符串或者匹配前缀时索引才生效。匹配时,逐字符进行匹配。

比如:WHERE key2 LIKE '%dd' 不会使用索引,而 WHERE key2 LIKE 'dd%' 可以使用索引

使用 AND、OR 连接多个条件时,每个条件都会形成自己的扫描区间,通过集合的交并运算得到最终的扫描区间。

联合索引的时候,生成的扫描区间与索引列的顺序有关,建立索引时,越靠左的索引列在排序时优先级越高。

举例如下:

-

语句:

SELECT * FROM tab_demo WHERE key1 > 23 AND key1 < 77扫描区间为 key1 的(23,77) -

语句:

SELECT * FROM tab_demo WHERE key2 > 'bb' AND key3 > 'aaa'字符串是可以比较的,这条语句的扫描区间为 key2, key3 的((bb, aaa), +∞) -

语句:

SELECT * FROM tab_demo WHERE key2 > 'bb' OR key3 > 'aaa'这条语句的扫描区间为(-∞, +∞)因为使用 ind_2 索引时,key2 字段有索引,扫描区间为 (bb, +∞),而 key3 字段无法使用索引,因为 OR 运算,无法确保满足 key2 > 'bb' 的数据都满足条件,而对于 key3 字段,没有单独的索引,所以扫描区间为(-∞, +∞),取并集后还是(-∞, +∞)。

使用索引的排序、分组

使用 ORDER BY(或 GROUP BY) 时,ORDER BY 子句后的排序列必须按照索引的顺序列出,否则无法使用索引。

索引失效的情况:

- ASC, DESC 混用的情况:只有在顺序相同的时候才生效,逆序也可以(记录在索引页中是单链表,但是有页目录的存在,使得查找之前的记录并不复杂,但很显然,比顺序麻烦)。在 MySQL8 中引入的 Descending Index 对混用的特性做了支持

- 排序使用的列不属于同一索引

- 排序使用的列在索引中的顺序不连续

- 形成扫描区间的索引列与排序列不同

- 对排序列进行了修饰,如调用了函数等

覆盖索引

在业务需求允许范围内,如果查询的字段可以被使用的索引完全包含,则可以使用二级索引时,可以完全避免回表的过程。

比如语句:SELECT key2, id FROM tab_demo WHERE key2 > 'abc' 在扫描完区间 (abc, +∞) 后即可得到需要的解集,无需回表。

更有效地利用索引

回表的代价很大,通过二级索引得到的主键是乱序的,每个主键都需要一次回表操作,因此消耗较大。如果需要回表的数据过多,有时不如全表扫描的效率高,此时查询优化器就会放弃使用二级索引。通常可以使用 LIMIT 子句控制返回的数据条数。

建立、使用索引时,应该尽量遵循下列约定:

- 只为用于搜索、排序、分组的列创建索引

- 值大量重复的列不适合建立索引,会导致筛选效果太弱从而造成大量的回表操作

- 尽可能使用小类型的列,这样索引会占用更少的内存。比如整数类型中 TINYINT, MEDIUMINT, INT, BIGINT 的类型依次增大

- 为索引列建立前缀索引,字符串类型的键如果完全保存可能会占用较大内存,可以通过只保存前缀来优化。

- 尽可能使用覆盖索引,即在查询语句中声明需要查询的字段为包含在索引中的列,这样可以完全避免回表。

- 尽量保证插入数据时,主键的增长顺序不变,忽大忽小会造成 B+ 树的频繁大规模调整

- 避免冗余、重复索引

以下情况时,不推荐建立索引

- 表记录太少

- 经常删改的表或字段

- where 条件里用不到的字段

- 过滤性不好的字段

主要参考

本文内容均为博主手动输出(包括图),没有盲目拷贝,但是肯定有参考,毕竟 MySQL 不是咱写的,主要参考以下内容: